2025年9月13日(土)、立教大学大学院経営学研究科経営学専攻リーダーシップ開発コース(LDC)の説明会をリアル&オンラインで同時開催しました。

説明会前半の「教職員パート」では、教職員がコースの特色や入試制度について説明を行い、続く「在学生・修了生パート」では、1年次、2年次の在学生及び修了生が、受験勉強から入試、在学中の生活、授業内容、修了後の活動など、LDCでの「学び」について、詳しく紹介しました。

説明会後半は、テーマ毎に教室(オンラインではブレイクアウトルーム)に分かれて、在学生、修了生が参加者からの個別質問に直接答える「分科会セッション」が行われました。

今回の説明会にご参加いただけなかった方にもLDCへの理解を深めていただけるよう、説明会レポートを「教職員パート」「在学生・修了生パート」及び相談会でのやりとりをご紹介する「分科会パート」の3回に渡ってお届けいたします。

<在学生・修了生パート「在学生&修了生から見たLDC」の流れ>

◇入学前

●私たちの受験体験談・受験決意・勉強開始の時期

◇在学中

●年間スケジュール・入学してから今日まで・1週間の過ごし方とポイント

●1年の半期の振り返り

●プロジェクト(クライアントワーク)について

●1年次秋学期:「人材開発・組織開発2」

●2年次:「リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト」

◇修了後

●個人としてのキャリア

●LDC修了生のアルムナイ活動

※当記事の記載内容は2025年度のコース運営に基づいています。

◇在学生・修了生パート「在学生&修了生から見たLDC」

「知の消費者」ではなく「知の生産者」となるべく、「学びの場は自らつくる」のがLDC流。説明会も毎年、学生主導で企画されています。在学生・修了生パートでは、現役の1年次6名、2年次3名とLDC修了生2名の計11名が登壇し、「在学生&修了生から見たLDC」というテーマで、LDC入学前から修了後までの「LDCのリアル」を語りました。

まずは登壇メンバーがそれぞれのニックネームで自己紹介。「LDCではグループワークも多く、チーム内ではフラットに話し合える環境づくりのため、お互いをニックネームで呼び合う文化があります。お互いに呼ばれたい名前で呼び合うことで、一気に距離が近くなるように感じています」とのことで、和気藹々としたLDCの雰囲気が伝わってきます。

◇入学前

【入学前:私たちの受験体験記】

在学生は入学前にどのような準備を行ったのでしょうか?まずは、1年次の2人が、受験を決めた理由や焦ったこと、受験勉強のポイントなど、それぞれの受験体験について語りました。

Aさん

◼︎受験を決めた理由

- 人材開発の仕事へのキャリアチェンジを考えていた時に、中原先生の本に出会った

- LDCに入ったら人生が面白くなると直感的に思った

◼︎焦ったこと

- 11月に受験を決めたので説明会が終わっていて焦る→ホームページで情報収集

- TOEICが残り1回しか受験タイミングがなくて焦る

◼︎受験勉強のポイント

- 1日2時間×3ヶ月くらい(※休日はもう少しやりました)

- 参考図書を読んでカンペにまとめてすぐに引き出せるようにする

- 過去問を取り寄せ、文章を書く練習

- プロジェクト計画書は「自走できる人オーラ」を出すことに気をつけた

※ 昨年度は英語、プロジェクト計画書、筆記試験、口頭試問 の準備が必要でした

◼︎その他

「仮に落ちても学んだことは活かせるように勉強進めよう」というマインドでいたことが結果的には良かった

Bさん

◼︎受験を決めた理由

- 人事として組織開発、人材開発の引き出しを増やし、組織への貢献度を高めたい

- 受験勉強用の課題図書がどれも興味深かった

◼︎受験勉強のポイント(同期メンバーの事例も合わせて)

- 参考図書を読んで、要点をアウトプットする(広く読む/絞って読む)

- 受験勉強について綴った先輩のnoteを読んで参考にする

- 受験仲間を見つけて一緒に勉強する

- メンターをつけて、毎週やることを宣言した

◼︎その他

受験勉強で学んだ参考図書の内容は、仕事に活き、入学後の学びの基盤となっているので、受験勉強自体に意味があったと感じている。まず本を開くところから始めてほしい。

【入学前:受験決意・勉強開始の時期】

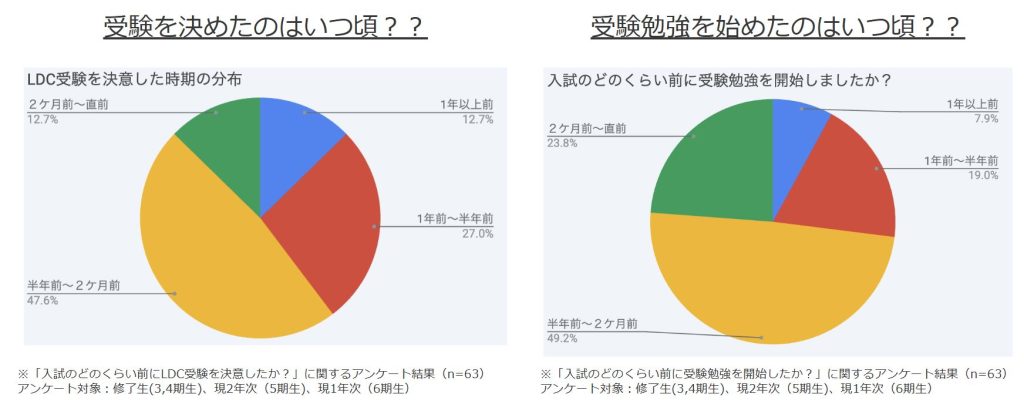

在学生は受験をいつ頃決意したのでしょうか。1年次、2年次の在学生、および修了生63名を対象に行ったアンケート結果によると、半年~2カ月前に決意した、という人が47.6%と最も多く、昨年の説明会で受験を決めた人も多かったようです。では、実際に受験勉強を始めたのはいつ頃だったのか?というと、半年~2カ月前が49.2%、2カ月前~直前が23.8%となっていて、在学生の約7割が「入試の半年前から直前まで」の間に受験勉強を始めていたことが分かりました。

◇在学中

【在学中:年間スケジュール】

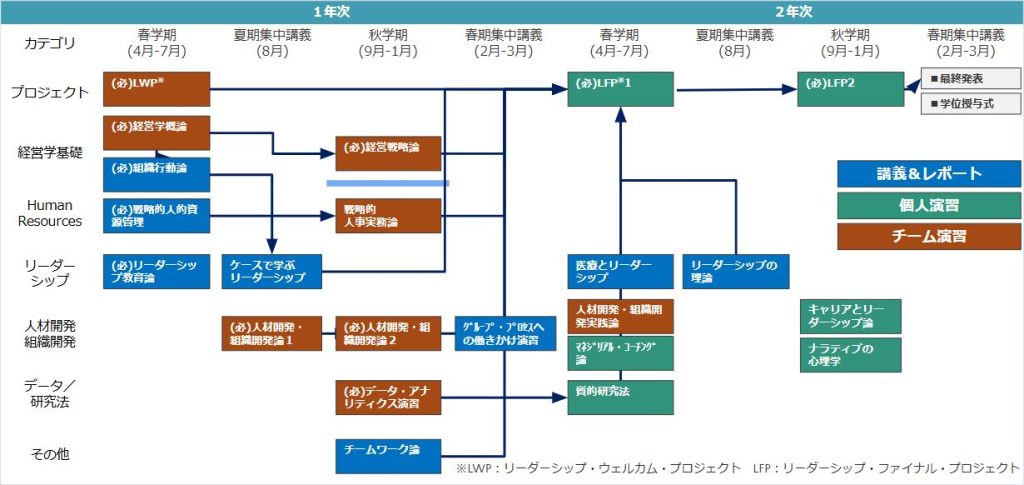

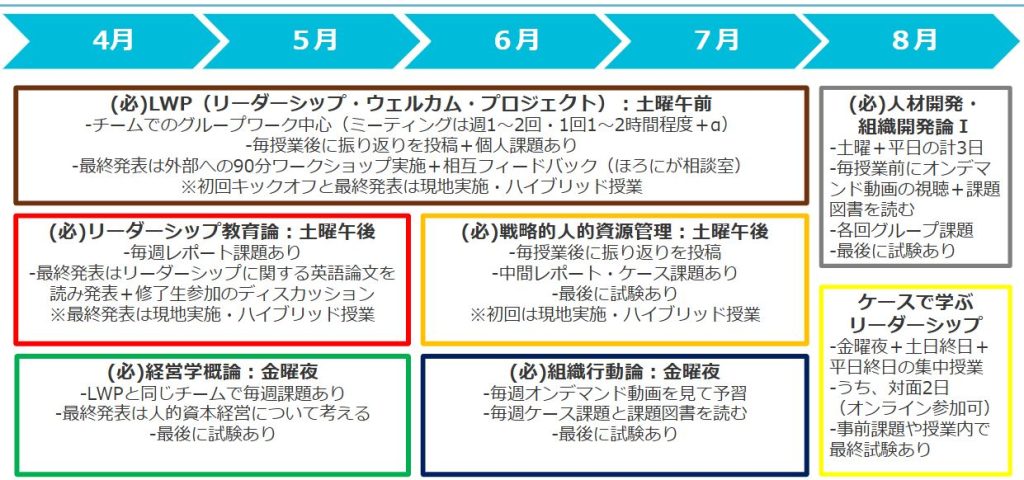

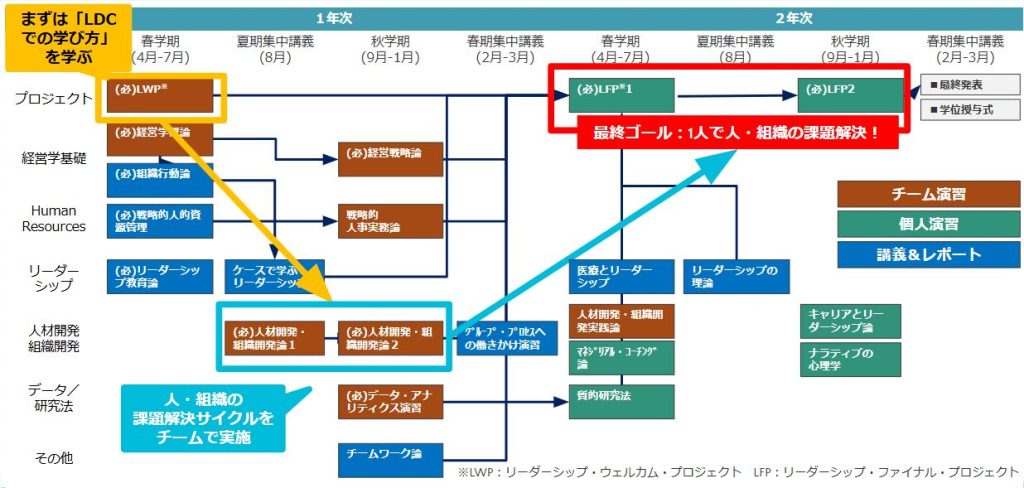

入学後はどのような日々が待っているのでしょうか。LDCのカリキュラムはほとんどが必修の授業で構成されています。下記は今年度の年間スケジュールを「チーム演習」「個人演習」「講義&レポート」という3種類の授業形態別に色分けしたものです。このように見ていくと、1年次の方が授業数も多く、特にグループワークでおこなう「チーム演習」が多いこと、2年次には修士論文にあたるリーダーシップ・ファイナル・プロジェクトが中心となり「個人演習」が多くなっているということが分かります。また、人材開発・組織開発・リーダーシップ開発の大学院ということで、この領域に特化した授業が多い、ということも見て取れます。

【1年次:入学してから今日まで】

4月に入学してから半年間のスケジュールは下記の通りです。授業は金曜日の18時半~21時55分までと、土曜日の朝8時50分~17時までとなっています。金曜日の授業は基本的にオンラインですが、土曜日はリアルとオンラインミックスのハイブリッド形式で授業が行われることもありました。

春学期のメインとなるのは、リーダーシップ・ウェルカム・プロジェクト(LWP)です。入学式直後のキックオフで発表されたチームで3か月に渡ってグループワークを行い、7月の最終成果発表会ではテーマに基づいて開発したオンライン・ワークショップを発表。それと共に、チーム内の相互フィードバックによりリーダーシップ開発を体験します。そのほかにも、経営学概論やリーダーシップ教育論、戦略的人的資源管理、組織行動論などの講義があり、それぞれに課題やレポート提出、発表などがあります。

春学期は7月に終了しますが、8月には4日間の「ケースで学ぶリーダーシップ」の集中講義があります。また、新たなグループが結成されてリアルクライアントに対する課題解決プロジェクトを行う秋学期の「人材開発・組織開発論Ⅰ」のキックオフとなる授業が3日間行われました。

【1年次:1週間の過ごし方】

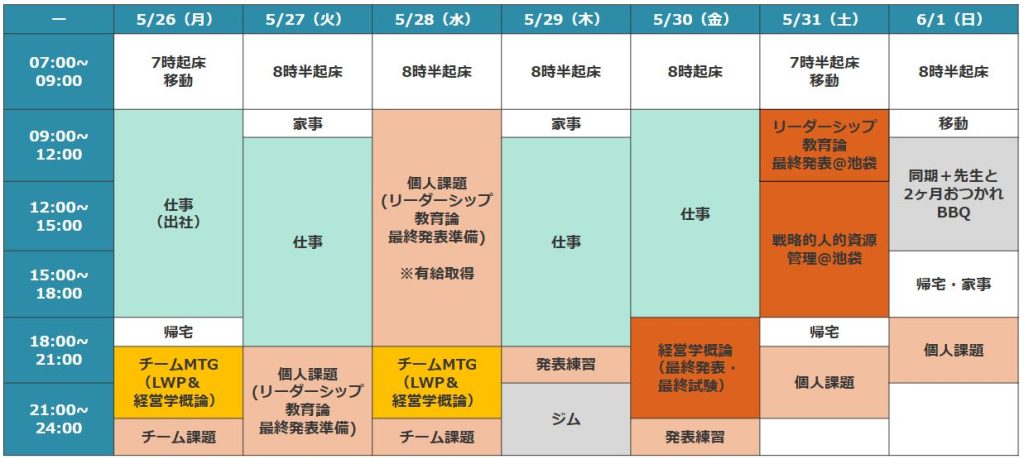

ほとんどが仕事をしながら学ぶLDC生は、大学院での学びと仕事、プライベートをどのように両立させているのでしょうか。下記は1年次の在学生2人が「1年次の春学期で最も忙しかった」という1週間のタイムテーブルです。

<1年次生 春学期のある1週間(フルタイム勤務・夜型)の例>

「春学期で一番忙しかった5月末の一週間です。ちょうど授業の切り替えのタイミングで、前の授業の試験や課題、発表の準備などが重なってしまったため、有給を取って対応しました。ご覧になって分かる通り、私は超夜型です。お客様対応で出社することはありますが、基本的にフルフレックス、フルリモート勤務ということで、LDCの課題やミーティングは夜の時間帯にやっています。試験や課題提出、発表などを乗り越え、日曜日は同期や先生とBBQに行くなど、遊びも楽しみながら過ごした1週間でした」

<1年次春学期のある1週間(フルタイム勤務・子育て中)の例>

「フルタイム勤務で保育園に通っている子どもがいます。LDCにはお子さんをお持ちの方も多くいますので、本気で学びたいと思えば、両立は可能だと思っています。ただ、みなさんいろんな形で工夫はしているので、詳細は分科会などで聞いていただけるといいかと思います。この1週間のスケジュールは忙しい週というよりは普段のスケジュールに近いものです。子育てとの両立のためのポイントを3つほどお伝えすると、まず1つめは、勉強のためのまとまった時間を確保する、ということです。私の場合は超朝型なので、夜は21時に寝て、朝4時から2時間、勉強に集中できる時間を確保しています。2つめは、子どもとの時間を意識的に取ることです。私は日曜日に子どもとの時間を取るようにしていました。3つめは、便利なものはどんどん利用することです。今は便利なサービスや家電などがたくさん出ています。忙しい時は、シッターさんも含め、無理せず、いろんな人、物、サービスを頼るようにしています」

【在学中:仕事とプライベートとの両立について】

LDCは社会人大学院ではありますが、大学院での学びと仕事とプライベートとの両立は容易ではなく、各自の努力と工夫が求められます。

◼︎職場や家族に理解してもらう&自分も調整することが重要

- チームでの取り組みはメンバーとの相談次第

– ミーティング頻度や時間帯、使用ツールなどは、チームによってバラバラ

– LDC授業が忙しい時期は、職場や家族の理解を得て調整することも必要

– 仕事の繁忙期や家庭の都合がある時はLDCの同期にヘルプを出すことも重要!

- 個人課題の時間も確保する必要あり

– オンデマンド動画の視聴や課題図書の読み込み、レポート作成などでインプットとアウトプットの往復をすることが学びを深める

【1年次:リーダーシップ・ウェルカム・プロジェクト(LWP)】

LDCで「最初で最大の山場」と言われているのが、1年次に入学後すぐから始まる「リーダーシップ・ウェルカム・プロジェクト」(通称LWP)です。

◼︎LWPで何をやるのか?

まだ知識も進め方も分からない中、入学直後の3か月で、初めて出会ったばかりのチームメンバー5名で、学術的視点と実用性を持ったオンライン・ワークショップを完成し、外部参加者を招いてデリバリーする

◼︎どうやって進めたか?

- 進め方 チームMTG&作業(2時間×週2-3回) + 授業(全6回)

- プロセス 対象者決定 ⇔ 課題特定 ⇔ 調査/学術的裏付け ⇔ 期待する変化 ⇔ 介入内容

- 手法 書籍・論文での裏付け、外部調査・インタビュー + 同期・講師からのフィードバック

■何が得られたか?

- 「経営に資する」ための方法(経営・社会視点 × 緻密なロジック × 効果の実効性)

- アカデミックとの付き合い方(先輩による講座、メンバー同士の学び合い)

- ワークショップの企画・運営スキル(オンデマンド講義+外部講師による講座)

- LDCボディ(学業とプライベートの両立体制。GW明けには習得?)

【1年次:LWPのもう1つの目的:リーダーシップ開発】

LWPには「チームでオンライン・ワークショップを完成させる」目的以外に、もう1つ重要な目的があります。それは自分自身の「リーダーシップ開発」です。

■リーダーシップ開発では何を行うのか?

[場面]チームで・・・毎回のMTGで相互フィードバック(15分×20回=5時間)

授業で・・・・中間(3時間)+最終(5時間)の相互フィードバック

[内容]各人のリーダー目標に対して、S(場面)・B(内容)・I(影響)ごとに

■リーダーシップ開発、やってみてどうだったか?

- 「チーム・ビルディング」の難しさと醍醐味を実感

- 自分自身に向き合い、自分の長所・成長課題とどっぷり対峙

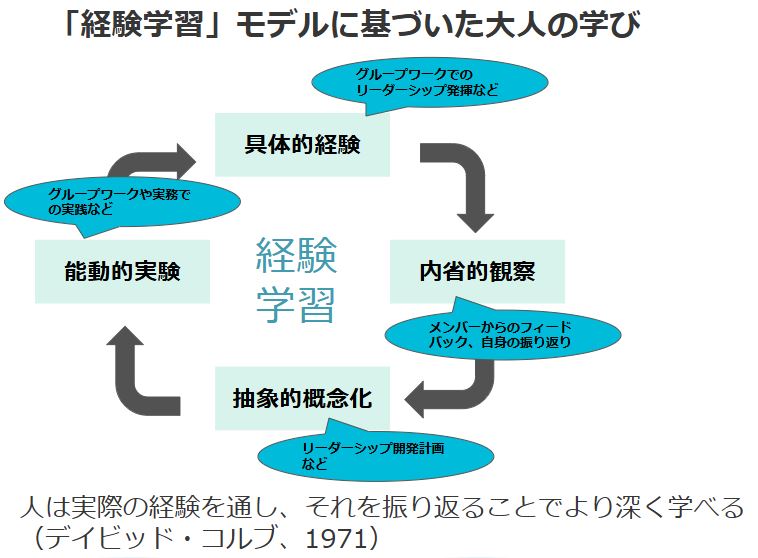

- リアルな「経験学習」で自身のリーダーシップを開発

- 「経験学習×フィードバック=学びの深化」

◼︎なぜ、経験学習×フィードバックによって学びが深化するのか?

- 他者からの”愛のある批評(フィードバック)”によって内省が深まる

- グループメンバーからの率直な視点は、自分では気づきにくい「思い込み」や「癖」を映し出す

- 単なる「やり方の修正(シングルループ)」にとどまらず、「自分の前提や思考の枠組みそのものを問い直す(ダブルループ)」きっかけを与える

- ダブルループ・ラーニングがリーダーシップ開発の深化を促す

【1年次:春学期、LWP以外の授業科目】

1年次の春学期には、リーダーシップ・ウェルカム・プロジェクト(LWP)の他に、以下の授業が行われました。

経営学概論:経営学が初めてでも大丈夫!LWPのチームメンバーとともに、グループで学ぶ

リーダーシップ教育論:リーダーシップに関する基本知識を、ゼロから体系的に学ぶ

戦略的人的資源管理:戦略(事業・人事)と組織・人材に関する理論と最新動向を知る

組織行動論:ケース・ディスカッションを通して、組織行動論の基礎を理解

【1年次:授業以外の活動】

「学びの機会は自らつくる」のがLDCの伝統。授業以外にも様々な学習や交流の機会があったようです。

■学習

- 読書会:読みづらければ、読み進まなければ、一緒に読めばいいじゃない!書籍のテーマは組織行動論、人材開発、日本型雇用、古典etc…多岐に渡ります。

- テーマ別勉強会:授業だけじゃ、物足りない!セルフアウェアネス、サステナビリティ経営、エンジニア組織×組織開発などなど、各々が興味あることを自主的に企画して、実施しています。

- noteを書くぞぅ:LDCの学びや思考を、実社会に活かせる形でアウトプット!皆でモチベーションを上げて、7月以降の更新回数は6期全体で延べ80本以上

■同期内での交流

- Slackでのコミュニケーション:#学習宣言、#相談_質問、#雑談部屋など、様々なチャンネルでそれぞれの学びを鼓舞し合います。

- バーチャルオフィス・Metalife:メタバースシステムを導入。離れていても一緒に勉強しているような感覚で、授業後に集まるメンバーもちらほら。

- 2か月おつかれBBQ:家族も参加OKなBBQを企画。先生方にも参加いただき、皆で全力で楽しみました!

- 対面授業後の飲み会:リアルで集まれる機会は貴重!ただ、”久しぶり”感がないのが不思議です。

- 期をまたいだ交流

- ウェルカム・ブース:入学式の翌日、5期の方々がWelcomeイベントを企画くださいました。

- 5期6期ナイト:秋からの始まる授業について、体験談をお話くださる会が催されました。

- 修了生との交流:LDCランニング部、LDC合宿など

【1年次:春学期を終えての感想】

1年次のお二人が、入学からの日々を振り返っての感想を語りました。

Aさんのキーワード:驚愕・対峙

- 「余裕で両立♪」の筈が・・・

┗必要時間は前回の大学院の約1.5倍

┗授業コマ数+グループワーク+学びに貪欲な同期

- みんなで学ぶ意義を、今更ながら体感中

┗実は個人プレータイプ

┗LWPみんなで昇った山は格別。チームで取り組む醍醐味を味わった

- 目下、リーダーシップ課題で痛みを味わい中

┗授業内・グループ課題・実務etc、あらゆる場での実践必須

┗絶え間ないフィードバックと内省で、リーダーシップ課題に直面。

痛いけど逃げずに対峙中。職場の上司とも共有している

- 講師陣の一流ぶりに驚愕

┗教鞭をとるのは、その領域の第一人者がズラリ

┗書籍にはない行間を知り、直接的なネットワークが得られることが希少価値!

Bさんのキーワード:挑戦・苦楽

- 4か月の子どもを抱えて入学

┗家族の協力必須

┗脱・完璧主義で、良いバランスに

- 東京と大阪の2拠点生活

┗オンラインなので講義やミーティングは問題なし

┗月1回程度、ハイフレックスの授業に合わせて上京

- 何度も問われる「why are you here?」

┗LDCの目的はアカデミック・プラクティショナーの養成

┗理論×実践をやるかどうかは自分次第

- 「大人の学びは痛みを伴う」

┗できない自分との対峙、耳の痛いフィードバック、アンラーニング、すべては成長痛

【1年次・2年次:プロジェクトワーク(クライアントワーク)について】

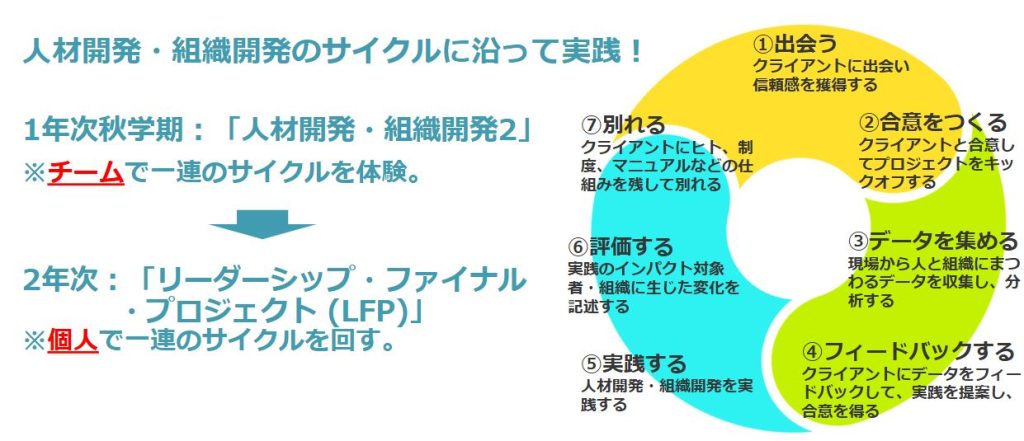

LDCでの学びの最大の特長は、授業の中で、企業や非営利団体など実際の組織、リアルクライアント向けに人材開発・組織開発の課題解決に取り組むプロジェクト(クライアントワーク)に取り組むというところです。プロジェクト(クライアントワーク)の機会は2回あります。1回目は、チームで取り組む1年次秋学期の「人材開発・組織開発2」で、2回目は個人で取り組む「リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)」です。

この2回のクライアントワーク型のプロジェクト演習では、教室を飛び出し、リアルな現場で人材開発・組織開発のサイクルに沿って人と組織の課題解決の実践をしていきます。このプロジェクト演習こそが「理論と実践の往還」であり、これまで学んできたアカデミックな知見を生々しい現場でどう生かせるか、試行錯誤しながら取り組んで行きます。

リアルクライアント向けのプロジェクトということで、「果たして外部クライアントを見つけられるのだろうか?」と不安に思われるかもしれませんが、同期や先輩、アルムナイの方々のつながりもあり、これまでクライアント探しに困ることはないといいます。

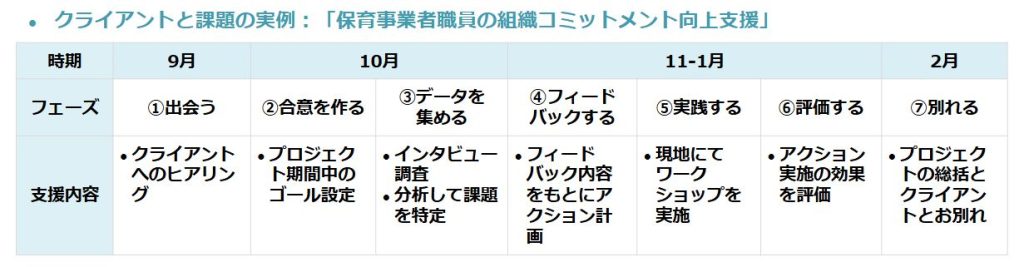

【1年次:秋学期「人材開発・組織開発2」】

まず、1年次の秋学期に「人材開発・組織開発2」という授業で、4,5名のチームで人材開発・組織開発のサイクルを学びながら、4カ月に渡って外部クライアント(企業、学校、非営利団体など)に対して、このサイクルに基づいた課題解決のプロジェクトをチームで行います。クライアントワークを経験した2年次の在学生はプロジェクトについて「実際に取り組んでみると、クライアントの課題はどんどん変わってしまい、なかなかうまくいかず、結構大変でした。一人では難しかったと思う。チームだからこそ乗り切ることができました」と話していました。

<人材開発・組織開発2プロジェクトの流れの例>

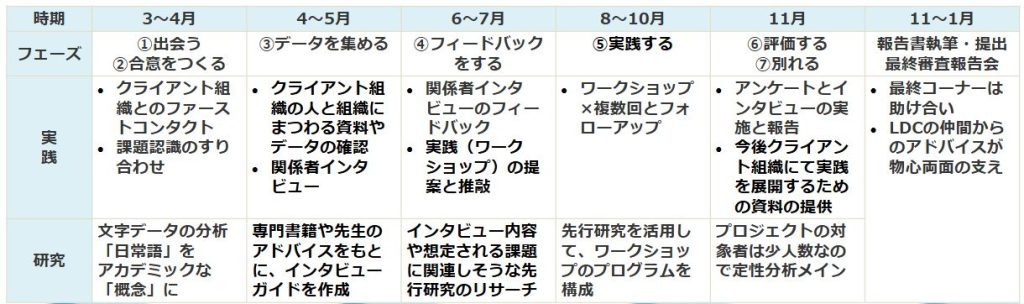

【2年次:「リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)」】

2年次にはLDCでの学びの集大成となる「リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)」に取り組みます。LFPとは、約10カ月かけて外部クライアントに対する人材開発・組織開発のサイクルに基づいた課題解決プロジェクトを行うもので、チームではなく、個人で挑戦します。もちろん、先生や先輩方の支援もいただきながら、人や組織のリアルな課題をアカデミックな知見をもとに解決していくわけですが、そのプロジェクト実践を論文形式でまとめた報告書、アカデミック・ペーパーを作成します。そして、このアカデミック・ペーパーを提出することがLDC修了、修士号取得のための要件となっています。

LFPは受験の際に提出した「プロジェクト計画書」に基づいて行うということになっていますが、実際には、入学後、扱うテーマやクライアントを変える人も多いようです。個人プロジェクトとはいえ、決して孤独になることはありません。月に一度、先生方との面談もありますし、日常的にお互いに情報交換をしたり、みんなで集まって勉強会をしたりと、1年次から続く学びのコミュニティで互いに支えあいながら進めることができます。

なお、クライアント企業からLFPの取り組みがどう見えているかを記した記事もありますので、クライアント組織から見たLFP「現場の課題感を起点としたアプローチだったからこそ、解決策までたどり着くことができた」:マルホ株式会社様もご参照ください。

<リーダーシップ・ファイナル・プロジェクトの流れの例>

LFP報告書タイトルは以下からご覧いただけます。

◇修了後

【修了後:個人としてのキャリア】

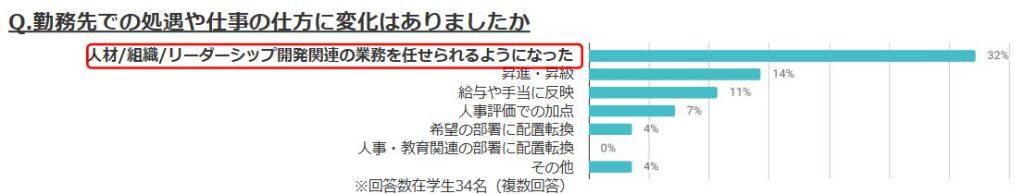

LDCの学びはキャリアにどのような影響を与えているのでしょうか? LDCの在学生34名への調査によると、LDCで学びはじめたことで、32%の人が「人材・組織・リーダーシップ開発関連の業務を任せられるようになった」と答えています。LDCで学んでいることが評価され、人材開発部門へ異動になった、組織開発の仕事を任されるようになった、という人が多いようです。また、14%が「昇進・昇級そして昇給した」と答えており、キャリアにプラスに働いていることは明らかです。

LDC修了生の中には、HR部門に異動になった人、転職して人事職やコンサルタントとして活躍している修了生が複数います。また、大学の非常勤講師、研修講師、人事コンサルタントなどの副業を始めた人、独立して起業した人などもいて、LDCで学んだことが、それぞれのキャリアに大きな影響を与えていることが分かります。

立教大学経営学部ビジネス・リーダーシップ・プログラム(BLP)の講師を務めている人、LDC授業やLDC教員ゼミのサポートに携わっている人、他大学からのオファーで講師を担っている人もいます。また、博士後期課程に進学し、研究者としての一歩を踏み出した人もいます(1期生:1名、2期生:2名、3期生:1名、4期生:1名)。

【修了後:アルムナイ活動】

LDCでは、アルムナイ活動も活発に行われています。修了生150名近くが参加しているSlackが、活動の基本プラットフォームとなっており、様々な勉強会や研修会などの案内やお仕事の募集など様々な情報交換が行われています。

また、期を越えての交流も活発で、年に1度のリアルに集まるアラムナイ交流会のほか、勉強会やランニング部など様々なコミュニティ活動が行われており、企画側に回ったり、手挙げで参加したり、修了後も様々な学びの機会に恵まれます。

修了後、LDCで取り組んできた研究テーマを継続的に深め、実践内容を発表する場もあり、アルムナイ同士での学び合いを通して、研究・実践をさらにブラッシュアップしていくことができます。

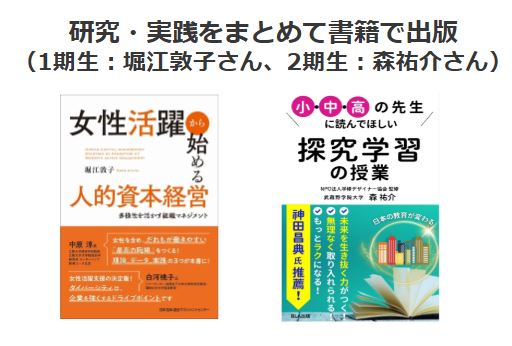

期をまたいだ修了生同士や講師らと連携・協働し、様々な人材開発、組織開発プロジェクトが本業・副業で次々と生まれています。また、自著を出版した修了生もおり、現在、書籍を執筆しているという修了生も複数いるなど、アラムナイの多くが「知の生産者たれ」を実践しています。

修了生の一人は「LDC修了後もコミュニティの力を活かしながら学び合いを続け、そこで得た学びを社会に対して還元していく、という在り様がLDCらしさの1つなのではないか」と話していました。

ここで在学生・修了生パート「在学生&修了生から見たLDC」は終了。その後はテーマ毎に教室(オンラインではブレイクアウトルーム)に分かれて、在学生、修了生が参加者からの個別質問に直接答える「分科会セッション」が行われました。